Hace ya algunos lustros, tomé un par de talleres de literatura en el Centro de Cultura de la Casa Lamm que se encuentra en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Era una época virtuosa en la que los aprendices desgarrábamos con frescura y desparpajo nuestras plumas sobre interminables cuartillas, unas malas, otras peores.

Al fin jóvenes, confiábamos en que nuestras letras algún día tendrían eco en la eternidad; las mías, de manera particular, las soñé con rostro y aroma de novela. Carente de palabras complejas, de enigmas ocultos; yo solo deseaba escribir lo que sentía y que todo mundo lo entendiera.

Muy cierto es también que algunos compañeros sabían ser mejores amantes de sus musas y los visitaban más a menudo; en cambio las mías, se divertían más haciéndose presentes físicamente, pero, en lo literario, diría Serrat, eternamente andaban de vacaciones.

Así, una nostálgica tarde de inversión térmica, Aline, nuestra añosa maestra, procuró darme una lección. Su pregunta acerca de las lecturas que más nos complacían, aquellas en las que gastábamos horas y horas de vino tinto en Coyoacán, fue contestada en automático por los compañeros con un desfile de apellidos famosos de los que, dudo mucho, entendíamos en tan efebas circunstancias, pero sabían que conseguirían hacer destellar los dientecillos de nuestra tutora: ¡Dostoievski! ¡Víctor Hugo! ¡Cervantes! Al notar que mi voz no abulto el hipócrita coro, el afilado rabillo de su ojo cayó sobre mí y de inmediato supe que estaba en peligro, ¿cómo no estarlo si no alcanzaba ni a comprender el mundo? ¿Cómo podría descifrar a Homero o Dante Alighieri? Así que mi respuesta dibujó en su frente un par de surcos más.

–¡Qué! ¿El Padrino, de Mario Puzo? ¡Irving Wallace! ¡Benedetti! Por Dios, yo no sé lo que haces tú en este curso, va más de un puñado de veces que te lo digo, ¿cierto?

Fue la conversación más larga que tuve con ella y ya por los pasillos de “Las flores del mal» pensé en el daño que le pude causar de haberle confesado mi afición por La pequeña Lulú, Chanoc y los cuentos semanales de terror, delicias de mi niñez.

En fin, los años me alejaron de las historietas y otros andares me acostumbraron a combinar de todo un poco: política, historia de México, biografías, cuentos y novelas, muchas novelas; no me importaba comenzar a coleccionar canas, por siempre, dentro de mí, muy a pesar de Aline, ¡yo seguiría siendo Edmundo Dantés, el Conde de Montecristo! Acompañaría a mis héroes en sus batallas para gozarlas sin prisa, como la luna de Sabines, en dosis precisas y controladas.

Deambulando por esas veredas es que tropecé con El Código Da Vinci de Dan Brown y bajo la censura de dos de mis damas -mi mujer y mi madre- de obviar mi punzante opinión de la iglesia, sólo diré que es una novela muy recomendable en la que se destaca una encantadora versión del papel de la mujer, encarnada por María Magdalena, y a un místico y por demás interesante número: el llamado PHI: 1,618.

Como podrán ver, no es el Pi con el que nos torturaron en la secundaria (3.1416). No, este incluso es llamado por los científicos como la divina proporción.

¿Por qué? ¿Qué tiene de mágico? Resulta que el PHI está en todas partes, en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en las obras de arte.

Por ejemplo, si divides el número de abejas hembras por el de los machos en cualquier panal del mundo, siempre se obtendrá el mismo número: PHI.

En un molusco, la razón entre el diámetro de cada tramo de su espiral, es PHI.

En un girasol, sus pipas crecen en espirales opuestos y la distancia entre el diámetro de cada rotación y el siguiente, es PHI.

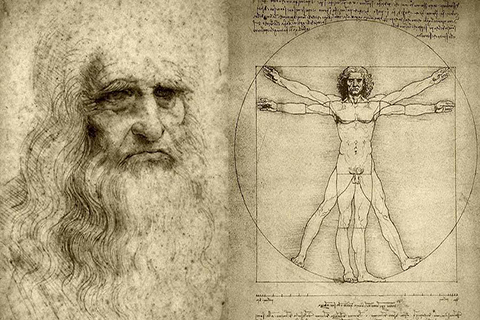

Leonardo Da Vinci, en su famoso desnudo masculino “El hombre del Vitrubio”, llamado así en honor a Marcos Vitrubius, el brillante arquitecto romano que ensalzó la divina proporción en su obra de arquitectura, fue el primero que demostró que el cuerpo humano está conformado literalmente en bloques igual a PHI.

Nuestra altura, dividida entre la distancia del ombligo al suelo. La distancia entre el hombre y la punta de los dedos, dividida entre la distancia del codo y la punta de sus dedos. La distancia entre la cadera y el suelo, dividida por la distancia entre la rodilla y el suelo. PHI, PHI, PHI. Así mismo, en cada articulación de manos y pies y las divisiones de las vértebras.

En las composiciones de las obras de Miguel Ángel, Durero, Leonardo Da Vinci y muchos otros, nos encontramos el uso deliberado de la divina proporción.

En las dimensiones arquitectónicas del Partenón, de las pirámides de Egipto; en las estructuras básicas de las sonatas de Mozart, en la Quinta Sinfonía de Beethoven, en los trabajos de Bartók, de Debussy y de Schubert. Vaya, hasta Stradivarius lo usó para calcular la ubicación exacta de los oídos o “efes” en la construcción de sus violines.

Este es el PHI, 1,618, la divina proporción que los antiguos señalaban como la predeterminación del divino creador.

Dan Brown, en su Código Da Vinci, sólo nos quedó a deber algo, un pequeño detalle que seguro Aline conocía, y que yo jamás me hubiera atrevido a preguntar ya que ello encueraría más vilmente, si acaso eso fuera posible, lo patéticamente pequeño que me siento ante la magnitud de estos temas… ¿dónde se encuentra el PHI en la literatura? ¿Quizá en la matemática de los poemas? ¿Dónde, Dan? Cuéntanos…